水虫(=白癬菌)は自分の足から足へうつります(感染します)。さらには自分だけではなくて家族の足にもうつります。自分の足を守るとともに家族の足も守りましょう。

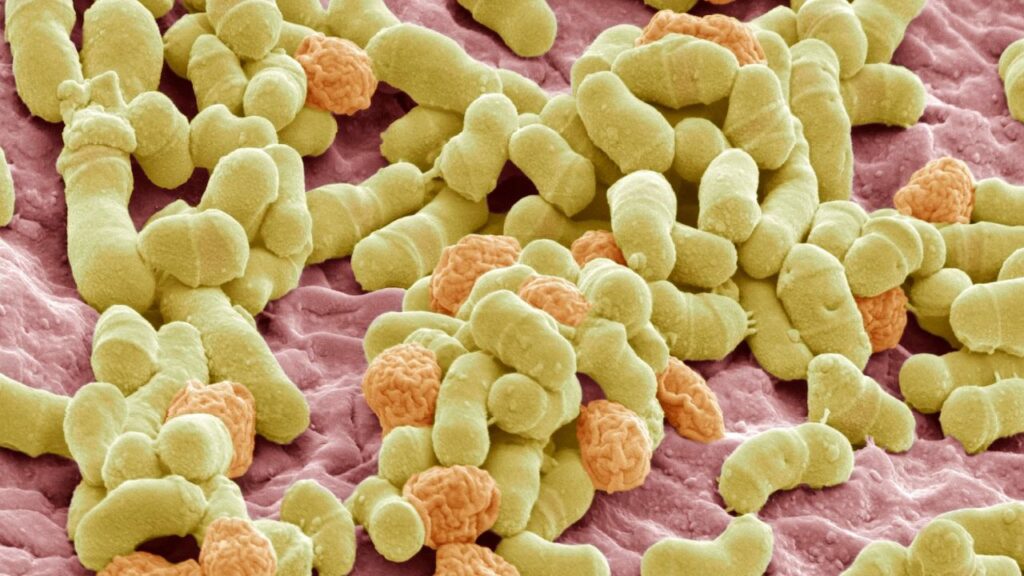

水虫(=白癬菌)は皮膚糸状菌ともいわれるカビ(真菌)の一種です。白癬菌の中にもさらにいろんな種類があります。

水虫は医学的には足白癬と呼ばれ、白癬菌が足の皮膚に感染することで起こります。白癬菌は皮膚の角質(ケラチン)をエサにして増殖します。そのため、角質がある皮膚や爪などに感染します。次のような特徴があります。

足の指の間、足の裏、かかとなど

かゆみ、水疱、皮膚の乾燥、皮膚がめくれる

白癬菌が感染するためには、

このように段階をふんで次から次に感染が広がっていきます。環境下にいる白癬菌は乾燥した状態では1ヶ月、湿潤環境では6ヶ月程度生存すると考えられています。そのため、じゅうたんやバスマットに付着すると長期にわたってそこに居続けると考えられます。

そこから他人の足に付着します。付着しても皮膚に侵入するには24時間程度かかると言われていますので、毎日お風呂に入ってきちんと洗っていれば感染を防ぐことができます。しかし、小さな傷があったりするともう少し早く皮膚に侵入することができます。また蒸れた湿潤環境でも増殖や侵入が早くなりますのでできるだけ足が蒸れないようにきれいに保つことが大切です。

また、糖尿病にかかっていたり、リウマチなどで免疫抑制剤を飲んでいたりする場合には、免疫力が低下していて感染しやすいといえるので注意が必要です。

水虫は以下のような場所で特に感染リスクが高まります。

感染者の足から落ちた白癬菌がバスマットや脱衣所の床にいて、そこからうつる可能性があります。

家族に足水虫患者がいる場合、浴室のマットに白癬菌が落ちて、そこを介してうつる可能性があります。

スポーツジムのロッカールームなども裸足で着替えたりするので、床やマットを介してうつる可能性があります。

これらの場所では裸足で歩かないのが一番ですが、実際にはそういうわけにはいかないので、帰ってからお風呂に入って足をきれいに洗うことが大切です。

水虫がうつる経路を正しく理解することで、効果的な予防対策を講じることができます。

水虫は直接的な皮膚の接触や、感染者から落下した皮膚片を介して感染したり、落下した白癬菌が直接付着して感染します。健康な皮膚であれば白癬菌が付着しても感染するのに24時間くらいかかるとされていますが、足に小さな傷や湿疹などがある場合はリスクが高まります。

白癬菌は皮膚の角質をエサにするので、角質が厚くなりやすい足の裏やかかとは感染しやすい部位です。大浴場やプール・スポーツジムなどを裸足で歩くと、こうした感染をおこす機会が増えます。

家庭内での水虫感染は他の場所での感染に比べて起こりやすいとされています。通常はバスマットを個人個人で分けていることは少ないと思われますし、洗面所は裸足で歩くことがほとんどだと思います。また人によっては家の中はほとんど靴下を履かずに裸足で過ごすことが当たり前になっていることもあるでしょう。そのような場合に家族のうち一人が水虫に感染すると、家族全員にうつってしまうこともあります。特に高齢者は皮膚が乾燥しがちでバリア機能も弱くて感染のリスクがあります。

家庭内での感染の広がりを防ぐためには、バスマットやバスタオルは共有しないなどの他に、もっとも大切なのは水虫に感染した人を治療することです。

温泉やプール、スポーツジムなどの公共施設は水虫がうつるリスクが高いです。こうした場所ではサンダルやシューズなどを履いて裸足で行動しないことが重要です。また、帰ってきたらお風呂に入って足をきれいに洗うことも大切です。

また、自分専用のタオルを持参し、共有マットを使用する際は自分のタオルを敷くなどの対策も効果的です。特にスポーツ後は足の皮膚が柔らかくなり、小さな傷もできやすいため、感染リスクが高まることを意識しましょう。

水虫の早期発見は、早期の治療に結びつき、家庭内でうつさないようにするために重要です。

水虫の症状としては、最初はどれも軽度なので見落とさないように気をつけましょう。

これらの症状が続く場合は、水虫の可能性が高いと考えられます。早めに治療を開始することで、家族へうつすリスクを下げることができます。

水虫には広がり方によって、3つのタイプがあります。趾間型(しかんがた)、小水疱型(しょうすいほうがた)、角化型(かくかがた)の3つでそれぞれの見た目は異なります。

足の指の間に繁殖して、皮膚が白くふやけたようになったり、皮がめくれます。ジュクジュクと湿っていて、かゆみを伴うことが多い。

水虫が趾間型から足裏に広がって、小さな水疱が足裏に多数できるようになります。かなりかゆみが強いことが多いです。水疱が破れて皮がめくれることがあります。

長期間感染が続くと皮膚が硬くなります。かかとなどの皮膚がガサガサに硬くなります。こうなるとかなりなおりにくくなります。

適切な治療のためには、そもそも水虫なのか、水虫ならどのタイプなのかが重要です。容易に判断できることも多いですが、判断に迷うような場合は医療機関を受診することをお勧めします。

水虫と似たような症状を起こす病気は他にもあるため、間違えないように正確に診断する必要があります。皮膚の乾燥による湿疹ではかゆみはでますが、皮膚のめくれや水疱よりも乾燥が目立ちます。接触性皮膚炎ではかゆみと発疹を認めます。原因物質に接触しているところを中心に広がります。

自己判断が難しい場合は、皮膚科を受診することをお勧めします。

水虫の感染予防と適切な治療法について解説します。

生活習慣の中でできる予防策は、足を清潔に保つことです。水虫はジメジメした環境を好みますので、入浴後に水分をタオルでふいて、しっかり乾かすことが重要です。靴下を長時間履きっぱなしにしないように、毎日履き替え、通気性の良い靴を選びましょう。

家庭内では浴室の衛生管理を徹底し、バスマットやタオルの共有を避けましょう。公共施設では必ず履物を着用し、利用後は足をしっかり洗って乾かすことが大切です。

水虫には塗り薬が効果的であるとされています。

イミダゾール系 ニゾラール、アトラントなど

アリルアミン系 ラミシールなど

ベンジルアミン系 メンタックスなど

いずれも水虫は目に見える皮膚の変化がある範囲よりも、もっと広範囲に広がっているので足裏全体に塗ることが大切です。2~6ヶ月程度と長期にわたって根気よく塗って、症状や皮膚の変化がなくなってもしばらくは継続することがいいでしょう。

1日1回の塗布をやり続けることです。

趾間型なら2ヶ月~、小水疱型なら3ヶ月~、角化型では6ヶ月~といずれもかなり長期にわたって塗り続けることが必要です。また、一見して直ったように思えてもまだ白癬菌が残っていることがあるので1ヶ月程度はさらに塗り続けておくと再発を減らすことができます。

水虫はなおる病気ですが、再発しやすいともいえます。しっかりと治して、再発を防ぐための対策を紹介します。

靴下の中で足がむれたり、靴の中で足がむれたりすると、水虫が再発しやすくなります。足を清潔に保つことが重要です。お風呂上がりにはしっかりとタオルで水分をふきとって、皮膚を乾燥させましょう。

同じ靴をずっと履き続けていると、靴の中がむれてしまします。いくつかの靴をローテーションして使用することで、靴を適度に乾燥させてむれにくくなります。

靴下はできれば指が分かれているものがむれにくくていいでしょう。毎日きちんと履き替えて長時間履き続けないようにしましょう。

水虫は家族間でうつしやすいので家族全員の水虫をきちんと治療して治すことが大切です。

これらの対策を日常生活に取り入れることで、水虫の再発リスクを大幅に減らすことができます。

市販薬をつかってみたもののよくならない場合や、かゆみがつよい場合、爪が茶色く変色している場合などは、医療機関を受診しましょう。

当院では水虫の治療をおこなっています。

足の水虫はもちろん、爪水虫(爪白癬)の治療もおこなっています。

まずは気軽にご相談ください。

二ノ切やまもとクリニック 院長

山本 将士

・神戸大学医学部医学科 卒業

・神戸大学大学院 卒業

・大阪府済生会中津病院 外科

・神戸大学医学部附属病院 食道胃腸外科

・大阪府済生会中津病院 外科

・ニノ切やまもとクリニック 開院

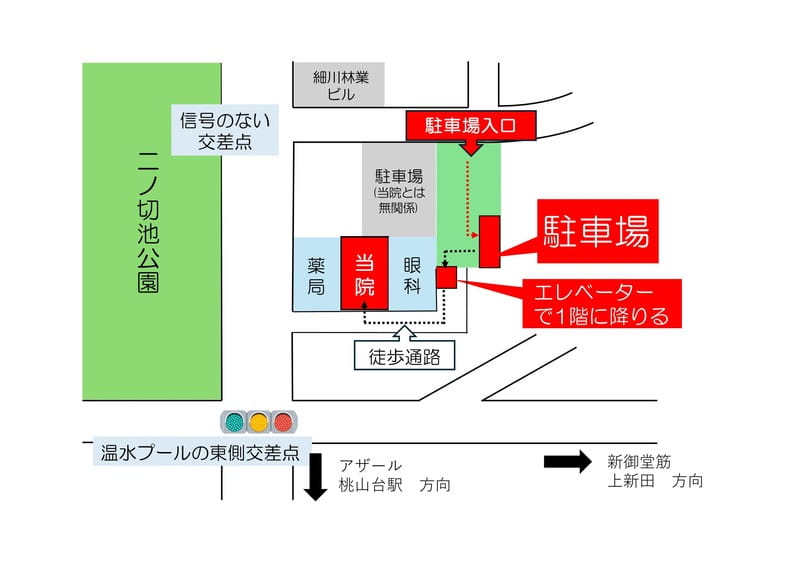

| クリニック名 | 二ノ切やまもとクリニック |

|---|---|

| 住所・所在地 | 〒560-0084 豊中市新千里南町2丁目6-18 カーサマリーナモンテカルロ1階 |

| 電話番号 | |

| アクセス |

桃山台駅から徒歩10分 |

| 駐車場 | |

| 営業時間 |