真菌(しんきん)と呼ばれる菌類が足に感染して起こる病気です。

ほとんどが白癬菌(はくせんきん)と呼ばれる真菌で、ほかにもカンジダ・マラセチアなどの菌も少数認められます。

足にできやすいですが、手にもできます。足にできる水虫を足水虫(足白癬)と言います。

足水虫は足白癬とも呼ばれ、病変の広がりによって、趾間型(しかんがた)、小水疱型(しょうすいほうがた)、角化型(かくかがた)の3つのタイプがあります。

指の間の皮がめくれているなどのタイプが趾間型で、それから進んで足裏などに水疱が広がると小水疱型といって、かゆみが強いことが多いです。長期間、感染がつづくと、足の裏や指の間やかかとに固くなった皮膚を形成しますが、これが角化型で一番なおりにくいタイプです。

足のうらの角質が肥厚していて角質ケアしてもなかなか治らないなというものの中には角化型の水虫が隠れていることもあるので注意が必要です。かゆくならないこともあります。

治療は抗真菌薬の塗り薬です。病変のあるところだけでなく広い範囲に1日1回塗ります。すぐに治るわけではなく、趾間型や小水疱型では数ヶ月以上、角化型では半年以上かかることも多く、いずれにせよ治療には根気が必要です。1−2ヶ月程度たつと9割くらいが治癒(ちゆ)すると言われていますので効果は十分に期待できます。

水虫は治療していないと白癬菌が周囲に広がりやすくなります。家族にうつったり、自分の反対の足にうつったりします。足マットの交換は必要ですが、それだけでは不十分ですので、家の中をきちんと掃除する必要があります。

また、塗り薬だけでは治らない場合には飲み薬を使います。

足の指の間に水疱や皮むけなどが見られ、水虫かもしれないと感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。

とくに足の爪に感染する爪水虫は、足の裏や指の間にできる水虫に比べて、治りにくく、爪の下で白癬菌が増殖して爪を持ち上げて爪をボロボロにします。爪がにごって白く濁る、厚くなる、もろくなるなどの変化が現れます。

自分の他の指や家族にうつったりします。

爪白癬は細菌感染や糖尿病の壊疽(えそ)の原因になることもありますし、転倒のリスクにもなることがわかっています。高齢者の転倒リスク因子としては頻尿>麻痺>足爪白癬>転倒歴>睡眠薬>認知症の順になっています。

高齢者が転倒してしまうと骨折したりして、さらに活動性の低下・寝たきりにつながります。何度か転倒している人よりも転倒しやすい足爪白癬はなんとか治しておきたい病気であると言えます。

真菌の侵入部と広がり具合から、次の4つに分類されます。

1. 遠位側縁爪甲下真菌症(爪の先から入りこむ)

2. 表在性白色爪真菌症(爪の表面から入りこむ)

3. 近位爪甲下真菌症(爪のねもとから入りこむ)

4. 全異栄養性爪真菌症(爪の全体に広がってしまったもの)

増殖して肥厚した爪や爪の下の組織をきれいして、白癬菌に対する薬を内服します。爪に入りこんだ白癬菌を薬でおさえこみますが、爪が生え変わるまで治療を続けなければならないので、6ヶ月以上の長期にわたって治療を続ける必要があります。

爪水虫の治療は飲み薬と塗り薬の2種類があります。

飲み薬は治療効果が高い反面で副作用に注意が必要です。塗り薬は副作用はほとんど心配しないでいいですが、治療効果は飲み薬には及びません。

爪水虫がなおる=治癒(ちゆ) には3種類があります。

・真菌学的治癒 真菌がいなくなった

・臨床的治癒 見ために爪がきれいになった

・完全治癒 見ために爪がきれいになった上に真菌もいなくなった

これらのうちで完全治癒が薬の効果のなかでは大切だとされています。

塗り薬の完全治癒率はおおよそ15−17%程度ですが、内服薬では完全治癒率55−59%の薬もあります。飲み薬は塗り薬に比べてかなり効果が高いことがわかります。ただし、副作用のことを考えると、高齢で他にも病気があっていくつかの薬を飲んでいるような人は飲み薬の数が多くなることや、肝機能障害などのリスクを考えると、塗り薬が適している場合もあります。年齢や持病のことなども総合的に考えて、患者さんごとにうまく使い分ける必要があります。

以下に主な爪白癬の治療薬についてあげてみます。いずれの抗真菌薬も真菌細胞膜のエルゴステロールの合成を阻害する作用があります。

1. テルビナフィン(商品名:ラミシール) 飲み薬

アリルアミン系抗真菌薬。内服期間は6ヶ月間です。効果は5-6ヶ月程度で現れ始めて、爪の根元からきれいない爪が生えてくるようになります。注意すべき副作用は肝機能障害で、1〜5%程度の人に現れることがあります。高齢者やもともと肝臓の病気を持っている人、妊婦などは注意が必要です。

2. イトラコナゾール(商品名:イトリゾール) 飲み薬

トリアゾール系抗真菌薬。内服方法と内服期間はイトラコナゾール200mgを1日2回食直後に1週間内服します。その後3週間は薬を飲まずに休薬します。この「1週間のんで3週間のまない」のサイクルを3セット(=約3ヶ月)おこないます。薬をのんでいる3ヶ月のうちに効果が出てこなくても6〜9ヶ月して出てくることもあります。注意すべき副作用は肝機能障害や心不全です。また併用に注意すべき薬が多く、高齢者やもともと肝臓の病気を持っている人、妊婦などは注意が必要です。

3. ホスラブコナゾール(商品名:ネイリン) 飲み薬

アゾール系抗真菌薬。内服方法はホスラブコナゾール100mgを1日1回食後に内服します。内服期間は3ヶ月間です。効果は3〜12ヶ月程度で現れてきます。注意すべき副作用は肝機能障害です。高齢者やもともと肝臓の病気を持っている人は注意が必要で、妊婦には使用できません。比較的新しい薬剤で後発医薬品がなく、薬価は少し高い(1ヶ月で7000円程度)ですが、1日1回で3ヶ月飲み続けるだけで治療を終えることができるという利点があります。

4. エフィナコナゾール(商品名:クレナフィン) 塗り薬

トリアゾール系抗真菌薬。塗り方は1日1回ボトルと一体化したハケで爪に塗ります。6〜12ヶ月で効果が現れます。1年たっても効果がない場合にはやめます。

5. ルリコナゾール(商品名:ルコナック) 塗り薬

アゾール系抗真菌薬。塗り方は1日1回ボトルと一体化したフェルト部分で蛍光ペンのように爪に塗ります。6〜12ヶ月で効果が現れます。1年たっても効果がない場合にはやめます。

爪がにごっていたり、ぶ厚くなっているときは爪水虫の可能性があります。まずはお気軽に医師までご相談ください。早めの対処が大切です

当院では爪白癬に対しては検査・治療をおこなっています。

白癬菌抗原検査で30分以内に白癬菌がいるかどうかの結果が出ます。白癬菌陽性の場合は可能であれば内服薬の治療を開始します。高齢であったり、肝臓や腎臓に併存疾患のある人は相談の上で塗り薬を処方することもあります。

抗原検査ができない場合には鏡検検査をおこない、後日結果を説明します。

内服薬の場合は3-6ヶ月の内服と内服終了後も経過観察が必要になりますので、月に1回程度定期的に通院していただく必要があります。

白癬菌の検査・治療は保険診療となります。

白癬菌の検査は判断料を含めると377点ですので診察料310点程度と合わせると687点となり、3割負担では2100円程度になる見込みです。また、薬を処方した場合は処方箋料が加わって746点となり、3割負担では2300円程度になる見込みですが、院外薬局にて薬代が別途必要になります。

とくに内服薬の場合には薬価が高いものもありますので、院外薬局で薬剤関連の費用がかかります。

自己負担費用は、保険種別・自己負担割合・診療時間帯・その他の加算の状況によって増減しますのであくまで一つの目安とお考えください。

また、肥厚爪や魚の目の処置など白癬菌治療以外のフットケアの処置は自費診療となり、別途費用がかかります。

皮膚真菌症診療ガイドライン2019 皮膚科学会

介護施設内での転倒に関するステートメント 老年医学会

フットケアと足病変治療ガイドブック 医学書院

| クリニック名 | 二ノ切やまもとクリニック |

|---|---|

| 住所・所在地 | 〒560-0084 豊中市新千里南町2丁目6-18 カーサマリーナモンテカルロ1階 |

| 電話番号 | |

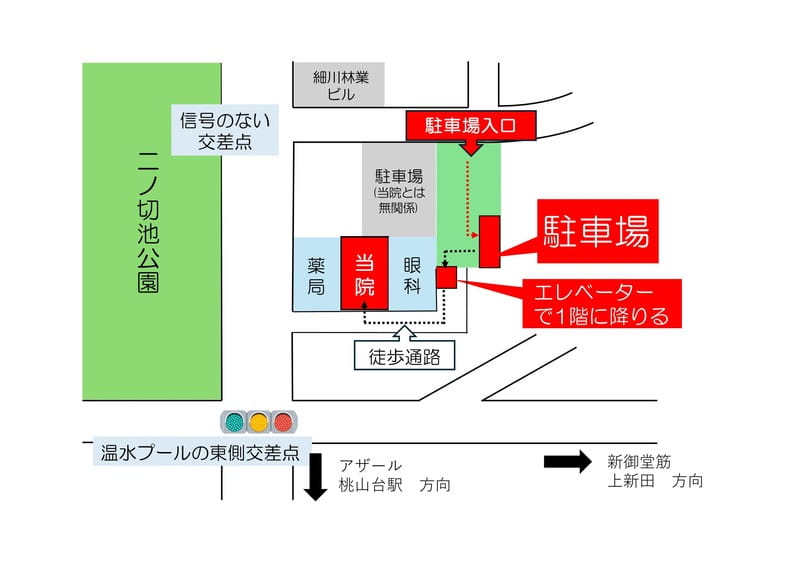

| アクセス |

桃山台駅から徒歩10分 |

| 駐車場 | |

| 営業時間 |