慢性腎臓病はCKD(chronic kidney disease:シーケーディー)とも言われていて、数ヶ月から数年をかけてゆっくりと腎臓の機能が落ちていく状態を指します。自覚症状がほとんどなく徐々に進行することが多く、気づかないうちに腎機能が悪化していることがあります。何らかの治療によって腎機能を改善させることが難しいことがあります。

これに対して数日から数週間の比較的短期間に腎臓の機能が低下して、多くはもとに戻るような状態を急性腎障害(AKI:acute kidney injury:エーケーアイ)といいます。ただ、AKIの中には治療をしても腎臓の機能が回復しないものもあります。

慢性腎臓病(CKD)は“透析予備軍”です。腎臓に何らかの障害が存在し、治療ではなかなか完全せずに徐々に進んでいくため、場合によっては透析や腎移植治療が必要になることもあります。また、心血管病(心筋梗塞や脳卒中など)や死亡リスクも高まることが知られています。

最新のCKD診療ガイド2024では、日本の成人の約5人に1人(20%)が慢性腎臓病(CKD)と推定されています。

慢性腎臓病は腎臓が傷んでいますよ、という状態を示しているため、いろんな病気が含まれています。

高血圧は血圧が高い状態のことを言いますが、血圧が高い状態が長期間続くと腎臓に流入する腎動脈(じんどうみゃく)やその先の糸球体(しきゅうたい)と呼ばれる濾過(ろか)の働きをする組織に流入する輸入細動脈(ゆにゅうさいどうみゃく)に動脈硬化が生じて濾過の効率が悪くなります。これによって腎臓の機能が低下していきます。

高血圧症と同じく、肥満や脂質異常症でも輸入細動脈に動脈硬化が生じて濾過の効率がさがって、腎臓の機能が低下します。

糖尿病は高血圧症などと同じく輸入細動脈に動脈硬化を起こしますが、それ以外にも高い血糖値が続くと糸球体の内部で糸球体基底膜(しきゅうたいきていまく)が分厚くなるなどの変化が起きます。また、糖尿病では微小な血管が傷ついたり、糸球体に血液が流れ込みすぎる過剰濾過(かじょうろか)などが起こっていることもわかっていて、これらにより糸球体に負荷がかかって、タンパク質が漏れ出します。病状が進むと徐々に糸球体が硬くなって濾過効率が下がって、腎臓の機能が低下します。さらに病状が進むと老廃物を十分に排泄できなくなり、人工透析が必要な状態になることがあります。

糖尿病の三大合併症は、神経・目・腎臓と言われています。糖尿病による腎臓合併症は糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう)と呼ばれていて、人工透析になる人の40%が糖尿病性腎症と言われていて、人工透析になる原因の第一位となっています。それくらい糖尿病は腎臓に悪影響を及ぼすことが知られています。

なんらかの原因で腎臓の中の糸球体に炎症が起こって尿中にタンパクや血液が漏れ出る病気の総称です。その中でも代表的なものにIgA腎症(あいじーえーじんしょう)という病気があります。もともと外敵から身を守る免疫の一部を担当している免疫グロブリンという物質の一つであるIgA(あいじーえー)が感染症などをきっかけに、いくつかがくっついた大きな塊になって、それが糸球体(しきゅうたい)にひっかかって炎症を起こします。たんぱく尿や血尿が見られるようになり、腎臓の濾過機能(ろかきのう)が下がって、腎臓の機能が低下します。

のどちらか一方、または両方を満たす状態が3ヶ月以上続いた場合に慢性腎臓病と診断します。

※eGFRは腎臓の働きを表す数値で、血液検査でわかります。

住民健診や職場健診では、必ずと言っていいほど尿検査と血液検査でこれらの項目を検査されます。健診で慢性腎臓病の基準を満たしたら、まずは受診しましょう。

特に次の基準に当てはまる場合は要注意です。

エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023

まずは原因を調べる必要があります。そのため、これまでの検査結果、かかったご病気や服用されているお薬、生活のご様子などを詳しくお聞きし、血液検査や尿検査、画像検査などを行います。また必要に応じて専門医をご紹介し、さらなる精密検査を受けていただきます。原因によって、また進行速度によって対応が変わってきます。eGFRの推移をグラフにすることで、将来の推移も予測することができます。

一時的に脱水やお薬など特定の要因で急性に悪化した場合には回復することがありますが、徐々に悪化するような慢性腎臓病では回復は期待できません。治療では悪化する速度をできるだけ緩徐にすることが目標になります。そのため、できるだけ早く気づくことが大切なのですが、慢性腎臓病は自覚症状に乏しいため早期に自分で気づくことはできません。きちんと健診を受け、異常を指摘されたら「何ともないから大丈夫」と甘く考えずに一度ご相談ください。

状況によって(1)、(2)、(3)を組み合わせて診療します。

(1) 一番重要なのは、悪化速度を少しでも抑えて腎臓を長持ちさせ、心血管病(心筋梗塞や脳卒中など)にならないようにすることです。

(2) 残念ながらある程度以上悪化した場合は、弱った腎臓の働きを食事や薬で補います。

(3) いよいよ腎臓が弱りきってしまった場合には、腎臓の代わりを透析や移植にお願いすることになります。

(1) 腎臓の悪化と心血管病の予防

腎臓病の原因によっては特殊な治療が必要になりますが、最近では高血圧症や糖尿病といった生活習慣病を原因とする慢性腎臓病が多く、生活習慣病の治療が最重要になります。血圧、脂質、血糖、体重を良好に保ち、タバコやお酒の節制も重要です。そのために、食事療法、運動療法、薬の調整、セルフケアを組み合わせて治療します。

また最近では腎臓を長持ちさせる薬も出てきました。高血圧の薬の一種であるRAS阻害薬、糖尿病の薬の一種であるSGLT-2阻害薬などです。それぞれ適した方、適さない方がいらっしゃいますのでご病状に合わせて処方します。

(2) 弱った腎臓のサポート

腎臓の働きと、弱った時の症状、それに対する対応を表にまとめます

a. 尿を作る

| 働き | できなくなった時の症状 | 対処 |

| 水分の調節(不要な水分の排泄) | 体に水が溜まる(むくみや胸水・心不全) | 水分制限(必要以上に摂取しない)利尿薬 |

| ゴミ捨て | 老廃物が溜まる(嘔気・食欲がない、倦怠感など) | 老廃物の主な原因となるたんぱく質の制限など(フレイルにつながるリスクもあるので主治医と要相談) |

| 電解質の調節(不要なミネラルの排泄) | カリウムが溜まりすぎると致死性不整脈を起こすことがある リンが多いと心血管病のリスクになる | カリウムの摂取を控えるカリウム吸着薬(カリウムを大便から排泄させる) リンの摂取を控えるリン吸着薬(リンを大便から排泄させる) |

| 酸塩基の調節(血液のpHを7.4程度に維持している) | 血液が酸性に傾く(疲れやすい、食欲低下、ひどいと意識障害や心停止) | 炭酸水素ナトリウム(重曹)の薬で血液の酸性を中和する |

b. ホルモンの産生と調節

| 働き | できなくなった時の症状 | 対処 |

| エリスロポエチン(増血ホルモン)の分泌 | 貧血になる(ヘモグロビンの低下) | エリスロポエチンを注射で補う(最近はエリスロポエチンを増やす飲み薬もあります) |

| ビタミンDの活性化(カルシウムや骨の代謝の調整) | カルシウムが低下し、骨粗鬆症のリスクが高まる | 活性型されたビタミンDの飲み薬 |

| レニン(血圧を上げるホルモン)の分泌 | 血圧があがる(腎臓が悪くなると腎臓への血流が減って、レニンを増やして血流を保とうとします) | 減塩と水分制限降圧薬の調節 |

(3) 腎臓の代わりの治療

血液透析、腹膜透析、腎移植の3つがあります。おひとりおひとりの病状によってできるできないがありますし、生活スタイルによって向き不向きがあります。なにが適しているか、専門医も含めてみんなで相談します。

| クリニック名 | 二ノ切やまもとクリニック |

|---|---|

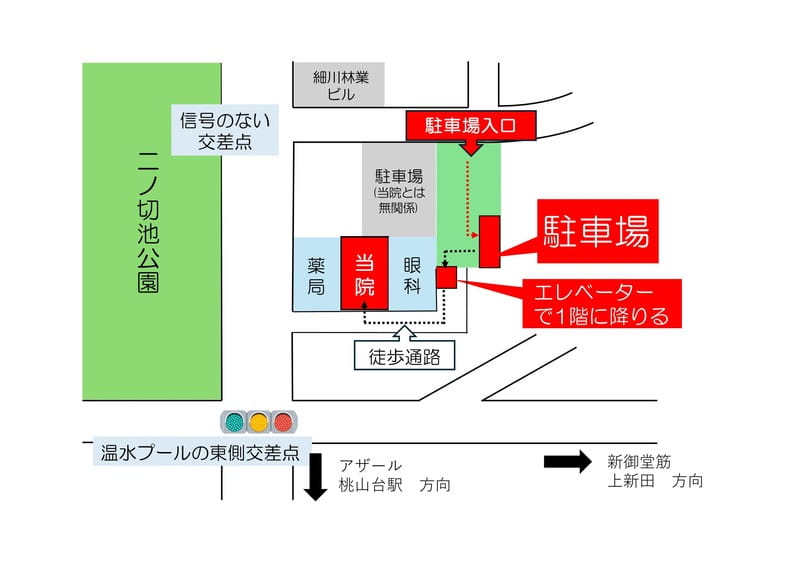

| 住所・所在地 | 〒560-0084 豊中市新千里南町2丁目6-18 カーサマリーナモンテカルロ1階 |

| 電話番号 | |

| アクセス |

桃山台駅から徒歩10分 |

| 駐車場 | |

| 営業時間 |