「風が吹くだけでも痛い」ということからこの名前がつきました。

血液中の尿酸が多い状態が続いた結果、足首の関節などに尿酸の結晶ができて強い炎症を引き起こして赤く腫れ上がる状態です。痛風発作とも呼ばれ、足の場合は強い痛みのため靴を履くのもつらいほどです。

以下のような特徴があります

まずは痛み止めを用いてしっかり痛みを抑えます。薬としては、コルヒチン、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、経口グルココルチコイド(ステロイド薬)の3つが基本で、経過や重症度、合併症、併用薬などによって使い分けます。一般的には、予兆時や発作時早期にコルヒチンを使用し、併用して比較的高容量のNSAIDもしくは経口グルココルチコイドを数日間用いることが多いです。

同時に、患部を安静に保つこと、冷却すること、禁酒することも重要です。なお、発作中に尿酸値を下げる薬を開始すると発作が悪化することがありますので、発作後しばらく落ち着くまでは尿酸値を下げる薬は使わないようにします。

尿酸値が高いまま放置すると、痛風発作を繰り返してそのうち慢性の関節炎に移行してしまいます。そのため、発作が落ち着いたら尿酸値を下げる治療を開始します。

無治療の場合は、大半は1週間以上痛みが続きます。できるだけ早く治療を開始することが望ましく、特に、もともと「尿酸値が高い」と言われている方が、足の腫れと痛みを自覚された方は痛風発作が疑われますので早めに受診ください。

また、痛風発作は比較的短期間で消えてしまうため、受診時には典型的な症状が消失していることもあります。できれば、ひどい症状のときにスマホなどで写真を撮っておいていただけると助かります。

プリン体はおもに体内で合成されて、最終的に尿酸になります。食事から摂取されるプリン体からも尿酸がつくられて、それらが合わさって体内にたまっている尿酸は1200mgくらいとされています。常に一定量があるので尿酸プールと呼ばれています。尿酸は腎臓と腸管から排泄されます。体内で産生された尿酸と排泄される尿酸のバランスが崩れると尿酸値が高くなったり低くなったりします。

尿酸の産生量>尿酸の排泄量となると、体内に尿酸が増えてしまいます。血液検査で尿酸値が7mg/dL以上をこえると高尿酸血症と定義されます。

高尿酸血症は「尿酸産生過剰型」、「尿酸排泄低下型」、「腎外排泄低下型」に分けられ、またそれぞれの「混合型」が存在します。従来は、病型に応じてお薬を選択することが推奨されてきましたが、最近のお薬は病型に関わらず十分な治療効果を認めるため、以前よりも病型分類の必要性は減っています。

生活習慣病の一つであり、高尿酸血症のほかに高血圧や脂質異常症などが気づかないうちにひそんでいることもあります。いずれも、生活習慣の見直しが最も根本的な対策で、食事療法・飲酒制限・運動が治療の原則になります。

○肥満解消

肥満と高尿酸血症は関係することが知られており、逆に肥満の解消によって尿酸値が低下することが期待されます。まずは食事を摂りすぎないように、エネルギー摂取量を適正に保ちます。

[適正なエネルギー摂取量]

まずは身長(m)x身長(m)x22=標準体重(kg)を求めます。

次に、その標準体重に活動量別に下記の値を掛けたものが適正なエネルギー量です。

(1)軽い労作(デスクワークなど):25〜30kcal/kg

(2)普通の労作(立ち仕事など):30〜35kcal/kg

(3)重い労作(力仕事など):35kcal/kg

例)身長170cmの立ち仕事が多い方であれば

標準体重=1.7(m)x1.7(m)x22=63.6(kg) となり、

適正なエネルギー量=63.6(kg)x30〜35(kcal/kg)=1908〜2226kcal になります。

○プリン体摂取量の抑制

高プリン食では、尿酸値が上昇して痛風発作がおきやすいことが知られており、プリン体の1日摂取量を400mg程度にするように推奨されます。 代表的な食品を下記に載せます。ただ、含有量が多くても摂取量が少なければ影響は少ないですし、逆に含有量が少なくても摂取量が多ければ影響が大きくなることに注意が必要です。また、プリン体は水に溶けるため、茹でこぼす、煮汁を残すなどによって摂取量を抑えることができます。

食品中のプリン体含有量(100gあたり)

極めて多い (300mg〜)

多い (200〜300mg)

中程度 (100〜200mg)

少ない (50〜100mg)

極めて少ない 野菜類全般

糖分やコレステロールを多く含む食品はイメージしやすいですが、プリン体を多く含む食品はイメージしにくいのがやっかいなところです。おおよそ摂取量を気にする必要があるのは、肉類・レバー類・カツオと考えていいでしょう。

めんたいこや白子や魚には多めに含まれていますが、そもそもたくさん食べることはないでしょうし、特に魚はEPA(エイコサペントエン酸)などコレステロールを下げる重要な必須脂肪酸が含まれているので摂取量を減らすのは健康にとっては逆効果です。カツオ以外は摂取することをお勧めします。

こう考えると糖尿病(糖分)・脂質異常症(脂肪分)・高血圧(塩分)などの食事の注意点と同じで、肉類を減らして野菜を増やす、できれば何回かに一回食事のメインを肉から魚にする、味付けを濃くしない、などが大切な工夫だと言えます。

アルコールに含まれるプリン体だけではなく、アルコールを過剰摂取した際には肝臓での代謝によって血液中の尿酸値をあげてしまいます。

尿酸値への影響を最低限に保つための以下を目安にアルコール摂取量を控えましょう

歩行やジョギング、サイクリング、社交ダンスといった有酸素運動が効果的です。脈が少し早くなる程度に、少なくとも10分以上の運動を合計1日30分以上、または60分程度行うことが推奨されます。なによりも継続することが大切ですので、できるペースで少しずつ取り組みましょう。

水分摂取が不十分だと相対的に尿酸値が上昇します。熱中症や脱水症の予防の観点からも水分摂取は重要です。仕事しているとあんまりトイレに行けないからお茶や水を飲むのは控えている人もいると思いますが、尿酸値が高い人(7.0mg/dl以上)はそうは言ってられないので、水分はこまめに摂取するように心がけましょう。

痛風発作を繰り返したり、痛風結節を認める方には生活習慣の見直しに加えてお薬を積極的に用います。特に症状がない場合は、血清尿酸値8.0mg/dL以上からお薬を検討しますが、実際に使用するかどうかは生活習慣の見直しをしながら慎重に検討いたします。またお薬は、合併症や他のお薬との飲み合わせなども考えて選択します。

また、尿酸の排泄を促進するお薬を使用すると尿中の尿酸が増えて尿路結石を生じやすくなります。そのため、尿路結石を予防するために水分を十分摂取し、尿量が1日2L以上になるように努めます。また尿が酸性に傾いていると結石が生じやすいため、尿をアルカリ化させるための食品やお薬(クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物)を検討します。

尿酸値が7mg/dLを超える場合は一度ご相談ください。痛風発作を繰り返すような場合は生活習慣の見直しに加えてお薬治療も用い、尿酸値を6.0mg/dL以下に維持することが望まれます。それ以外の方は、持病などによって治療内容はかわりますが、まずは生活習慣の見直しから始めてゆきます。

Q 痛風はなおりますか?

A なおります。痛風は尿酸値が高いことで関節内に尿酸の結晶が析出・沈着することによって起こる病気です。逆に尿酸値が低くなると、結晶が溶け始めます。数年間その状態が続けば、関節内の尿酸の結晶がなくなります。その後も引き続き、尿酸値が低い状態をキープできれば痛風発作はおこらないので、痛風はなおすことができると言えます。

Q 尿酸値が高いと言われましたが、どうすればいいですか?

A 医療機関を受診しましょう。健診などで尿酸値が高いと指摘された場合にはまずは放置しないで医療機関を受診することが最も重要です。痛風発作が起こったことがなくて、他の異常値や病気がなくて、尿酸値が9以上でなければ薬による治療の必要はないと判断することもあります。ただ、いつ痛風発作が起こってもおかしくない状態ではありますので、尿酸値を下げる努力が必要です。さらに定期的に尿酸値を測定して、尿酸値がさらに高くなっていないか確認する必要があります。現在やるべき対処と今後やるべき対処について医師に相談しましょう。

Q 食事で気をつけることはありますか?

A 気をつけることがあります。プリン体を多く含むビール・魚卵・カツオ・魚の干物・肉類などを減らすことが必要です。ただ、プリン体と言ってもイメージがわきにくいこと、そもそも魚や魚卵を大量に食べる人は少ないこと、結局は肉をたくさん食べる人が多いこと、などを考慮すれば、「糖尿病=糖分」「脂質異常症=脂肪分」「高血圧=塩分」といった注意点と似ています。つまり、食べすぎないことが大切であり、肉よりも野菜を意識して摂るようにしましょう。できれば何回かに一回食事のメインを肉から魚にする、味付けを濃くしない、などが大切です。

Q 痛風の薬は一生飲まないといけませんか?

A そうとは限りません。痛風の薬を飲んで尿酸値が4や5くらいを維持できると関節内の結晶が溶け始めます。ただし、そのスピードはかなりゆっくりだと言われています。3〜5年にわたってその状態を続けることができれば、やがて関節内の尿酸の結晶がなくなります。このように、薬を継続的に服用しながら尿酸値が十分に低い状態を維持し、さらに飲酒や肉類の摂取を控えるなど生活習慣を改善できていれば(これがとても重要です)、将来的に薬を中止できる可能性もあります。

裏を返せば、仕事が忙しくて夜ご飯は遅いし、昼間は同僚と定食屋に食べに行くし、接待があって飲み会もしょっちゅうあるし、週末には疲れて家でダラダラしてしまうし、生活習慣の改善は難しいという人は、薬を続ける必要があると思われます。

Q 痛みがなくなっても治療が必要ですか?

A 必要です。痛風発作で痛みがでている状態というのは関節内に尿酸結晶が析出・沈着して炎症を起こした状態です。痛みがおさまった状態とは炎症がおさまった状態ですが、尿酸結晶がなくなったわけではありません。いつまた炎症を起こしてもおかしくありません。そのため、尿酸結晶を増やさない・減らしていく治療が必要です。

Q 痛風は遺伝しますか?

A 遺伝することもあります。尿酸の排泄に関わるタンパク質に遺伝子変異があると高尿酸血症になり、痛風になりやすいことがわかっています。痛風患者さんのうちどれくらいに遺伝子変異が関わっているかはっきりしたことはわかっていませんが、遺伝的要素が痛風の発症に関わっているとは言えそうです。そのため家族に痛風患者さんがいる人はそうでない人に比べて、痛風の予防のための生活習慣(プリン体摂取・運動など)が重要であると言えます。

Q ビールは痛風に悪いのですか?

A ビールだけが悪いわけではなく、痛風をまねく食習慣の入り口にビールがあると言えそうです。ビールには5〜15mg/100ml程度のプリン体が含まれていて、500〜1000ml飲むと25〜150mgとなります。このビールそのもののプリン体含有量は中程度ですが、飲酒と一緒に高プリン体の食事を摂ることが多く、結果的に摂取量が過剰になる傾向があります。そのため、飲酒の機会が多い方は、ビールの摂取だけでなく食習慣全体を見直すことが大切です。

Q 痛風発作が起きたときはどうすればいいですか?

A なるべく早く医療機関を受診しましょう。そもそも痛風発作かどうかは初回の場合は自分で判断するのは難しいかもしれません。何度も繰り返している人であればいつもの痛風発作だと判断できるかもしれません。足に症状が出た場合はまずは安静を保ち、患部を冷やします。発作は関節炎なので歩けば歩くほど症状が強くなります。また冷やすだけでおさまることはなく、鎮痛薬を用いて早めに治療することが必要で、ドラッグストアで市販薬を購入するよりも、なるべく早めに医療機関を受診しましょう。

Q 尿酸値の目標値はどのくらいですか?

A 痛風発作が起こったことがある人は6.0以下が目標です。尿酸値の正常範囲は7.0mg/dl以下ですが、痛風になったことがある人の治療の目標は6.0mg/dl未満です。薬を飲んでいても6.0mg/dl以上の数値になっている場合は薬の増量や変更が必要です。尿酸値を下げる薬を飲んでいる人は定期的(3-6ヶ月ごとくらい)に採血で尿酸値を確かめる必要があります。

| クリニック名 | 二ノ切やまもとクリニック |

|---|---|

| 住所・所在地 | 〒560-0084 豊中市新千里南町2丁目6-18 カーサマリーナモンテカルロ1階 |

| 電話番号 | |

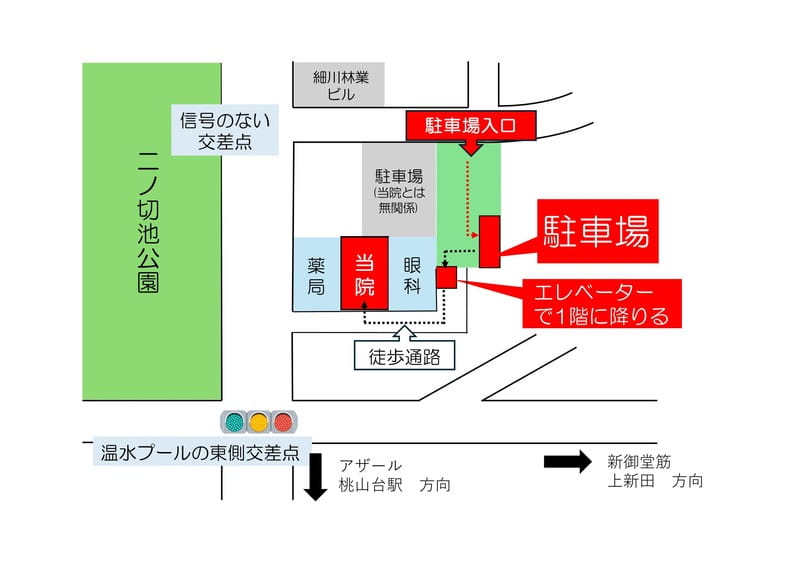

| アクセス |

桃山台駅から徒歩10分 |

| 駐車場 | |

| 営業時間 |